4177

{VIVIR / VIDA EN LA CIUDAD}

Alternativas políticas y la crisis del Estado de las Autonomías

La UR y el IER han desarrollado las jornadas 'La sociedad riojana en el siglo XXI'

La Universidad de La Rioja ha celebrado –en colaboración con el Instituto de Estudios Riojanos- unas jornadas en las que se ha analizado la sociedad riojana en el siglo XXI. Un encuentro argumentado en los procesos de cambio que inciden, de forma continua y acelerada, en las sociedades actuales. Cambios que afectan a las grandes estructuras, a la vida diaria y a los individuos.

La Universidad de La Rioja ha celebrado –en colaboración con el Instituto de Estudios Riojanos- unas jornadas en las que se ha analizado la sociedad riojana en el siglo XXI. Un encuentro argumentado en los procesos de cambio que inciden, de forma continua y acelerada, en las sociedades actuales. Cambios que afectan a las grandes estructuras, a la vida diaria y a los individuos.

Las bases de la estructura social fueron el primer tema abordado. El director del Área de Ciencias Sociales de Instituto de Estudios Riojanos, Enrique Ramalle, apuntó las claves sobre el aspecto demográfico riojano en la primera década del siglo XXI y el profesor de sociología de la Universidad de La Rioja Fernando Díaz Orueta describió la población, el territorio y la repercusión de la crisis económica en La Rioja.

Así, los ponentes se adentraron en las claves que definen la estructura social riojana y cómo han ido modificándose en las últimas décadas. Por un lado, respecto a la demografía y a la incorporación de un importante contingente de personas procedentes de países diversos y, por otro, en cuanto al envejecimiento de la población y el descenso o estabilización de la natalidad.

En el mismo sentido, se definió la transformación estructural del territorio. Es decir, la mayor consolidación de la capital riojana, de Logroño, y su corona metropolitana como centro neurálgico de la región, junto a otros puntos que representan a las cabeceras de comarca. Ambos, los cambios demográficos y territoriales aparecen en el análisis que apuntan las jornadas bajo la influencia y el condicionamiento de la crisis económica.

También la Educación estuvo presente en las jornadas como uno de los ámbitos más importantes y transversales de la sociedad y que en España forma parte de un debate continuo e ininterrumpido. Desde las jornadas ponentes como los profesores de Sociología, Joaquín Giró y Carmen Savater introdujeron cuestiones relacionadas e intercomunicadas, especialmente en este momento, como Educación y mercado laboral, junto a los propios procesos educativos. Sin duda, uno de los aspectos relevantes surgido a lo largo de las intervenciones fue la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación dentro del ámbito educativo; algo percibido como esencial.

La UR y el IER programaron para el capítulo de cierre de las jornadas dos temas candentes y de absoluta actualidad. Por un lado, el sistema bipartidista, el desapego ciudadano a las grandes formaciones políticas y el papel del resto de los partidos y, por otro, el regreso a los debates sobre identidad y descentralización, el nacionalismo y el Estado de las Autonomías.

El profesor del Liceus-Universidad de Alcalá de Henares, Alfredo Crespo, centró su análisis en ‘los otros partidos’ más allá de PP y PSOE y bajo el título ‘IU, PR y UPyD: ¿actores marginales o un reto para bipartidismo?’ y ofreció su diagnóstico sobre las posibles alternativas.

Describió un paisaje parlamentario en La Rioja en el que los dos diputados del Partido Riojano aparecen de forma constante como única representación de las llamadas alternativas. Del mismo modo, apunto el hecho de que UPyD lograra ser la tercera fuerza política en las elecciones generales “pero sin que ese resultado se tradujera en diputados o senadores”.

Crespo atribuye a IU, PR y UPyD unos denominadores comunes más allá de sus posicionamientos políticos. “Se encuentran –dice- con trabas estructurales, trabas del sistema electoral, y trabas materiales y de recursos”. ¿Y a favor? “A favor –asegura- la crisis de los partidos”.

Uno por uno, Crespo detalla que IU “se presenta como defensor de los derechos sociales frente al neoliberalismo, encuentra un serio obstáculo en la actual Ley Electoral, cuenta con precariedad de medios y dificultad para articular candidaturas, pero también tiene una fuerte presencia en movilizaciones y la simpatía de jóvenes inconformistas”.

La opinión de Crespo respecto a UPyD es “que llegó para quedarse, que presenta un mensaje nacional único y habla de un Estado sin desigualdad regional”. Plantea la duda de si la formación tiene, como se le atribuye, planteamientos más allá de su posicionamiento respecto a ETA y apunta su planteamiento respecto a la Administración de eficacia contra reformas. También destaca el fuerte apoyo de los medios de comunicación madrileños.

En cuento al Partido Riojano, resalta como ventaja que no depende de un liderazgo carismático y “evita la demagogia y denuncia el sucursalismo de PP y PSOE”, pero al mismo tiempo apunta que el PR tiene en su debe “la necesidad prioritaria de aparecer como partido de Gobierno”. Entre las trabas que apunta el sociólogo y politólogo a los regionalistas resalta también “los problemas para encontrar un espacio mediático; porque IU y UPyD tiene hueco en los medios nacionales”.

En sus conclusiones, Crespo atribuye a las tres formaciones “grandes opciones” de penetrar en el arco político actual, pero cree que “no deben plantear una lucha fratricida entre ellos, ya que tienen votantes diferentes y en frente tienen el consenso del PP y el PSOE para taparse sus vergüenzas”. Por su parte, el sociólogo de la Universidad de La Rioja, Sergio Andrés situó el debate bajo el epígrafe ‘Regreso al pasado: la vuelta a los debates de identidad y la descentralización (si es que se habían ido)’. Desde ese punto de partida, Andrés formuló una serie de preguntas. “¿Qué está pasando en España con respecto a la identidad nacional? ¿Y con respecto al modelo de Estado? ¿Está separada una cosa de otra? ¿Por qué parecía un debate superado?”.

Por su parte, el sociólogo de la Universidad de La Rioja, Sergio Andrés situó el debate bajo el epígrafe ‘Regreso al pasado: la vuelta a los debates de identidad y la descentralización (si es que se habían ido)’. Desde ese punto de partida, Andrés formuló una serie de preguntas. “¿Qué está pasando en España con respecto a la identidad nacional? ¿Y con respecto al modelo de Estado? ¿Está separada una cosa de otra? ¿Por qué parecía un debate superado?”.

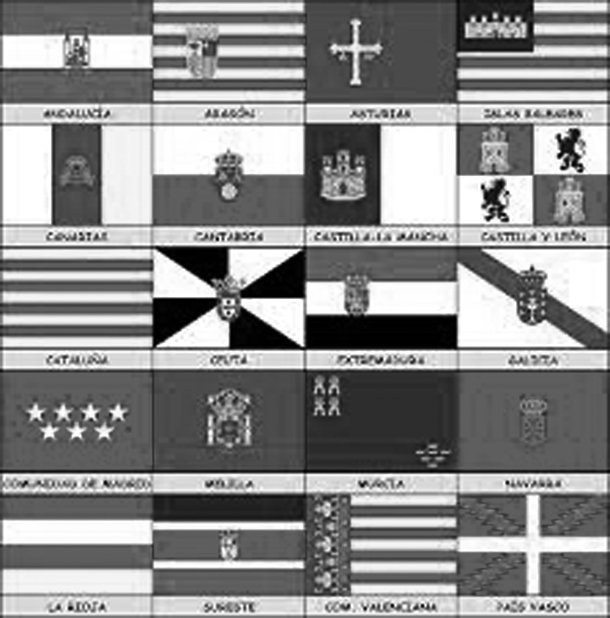

La conferencia y el debate posterior llevaron la conversación a un punto de origen en la Transición cuando se asume la cuestión territorial como uno de los problemas a solucionar y donde surge el Estado de las Autonomías. “Ahí surge –explica- la cuestión de cómo plantear la descentralización administrativa y dar respuesta a los nacionalismos… de tres reivindicaciones nacionalistas pasamos a 17 autonomías y se populariza el ‘café para todos’, pasamos a territorios que se desvinculan de sus regiones de ‘origen’ y a la aparición de diferentes clasificaciones de comunidades autónomas”.

¿Qué ha cambiado ahora entonces”. Sergio Andrés apunta un dato. “Hasta la crisis, se estaba produciendo la descentralización autonómica; se habían transferido a las comunidades competencias tan importantes con Educación o Sanidad y, al mismo, tiempo desde las autonomías se estaban generando sentimientos de pertenencia y orgullo, pero no se había articulado la representatividad de las Comunidades Autónomas en los órganos del Estado, el caso del Senado y tampoco se había dado resolución al encaje de los nacionalismos en el Estado”. El sociólogo de la UR añade que “además, con la crisis, han ido surgiendo demandas centralizadoras y de recorte de las autonomías desde diferentes ámbitos”.

Entre las cuestiones planteadas por Andrés y que describen el paisaje actual que recorre el Estado de las Autonomías destacan que “no se trata de un proceso finalista, no tiene un final previsto, no se ha fijado ningún nivel competencial y no se ha generado un debate real sobre si procede el paso a un Estado Federal o Confederal y que por parte de los nacionalistas se ha jugado la doble carta de la gobernabilidad del Estado –apareciendo como agentes calculadores- mientras no han renunciado a sus aspiraciones indpendentistas”.

El sociólogo riojano cree que el debate autonómico se había ralentizado como consecuencia de la situación de crecimiento económico vivida hasta 2008. La crisis lo ha reavivado. La pregunta que se hace Andrés es: “¿No se lo esperaba nadie?s.. o sí”. Durante la crisis reaparece con fuerza el movimiento soberanista en Cataluña y también una demanda de mayor centralización. “Vemos –dice el sociólogo- las reivindicaciones de las dos Diadas con fuerte presencia popular y también una reivindicación de una mayor centralización protagonizada por el PP, UPyD y sectores del PSOE y con un importante apoyo de medios de comunicación”.

Si acudimos a las estadísticas del CIS (julio 2013) los españoles apuestan en un 32,6 por ciento por el actual Estado de las Autonomías, en un 23,3 por un Estado Central sin autonomías, un 13,3 por un Estado de las Autonomías con menos competencias; un 12,2 por un Estado de las Autonomías con más competencias, un 9,7 por el reconocimiento de la independencia y, un nada desdeñable 7,5, no sabe no contesta.

La misma encuesta –realizada hace tan sólo cuatro meses- apunta que un 53,4 por ciento se siente tan español como de su comunidad autónoma; un 16,9 sólo español; un 12,2 más de su comunidad que español; un 6,9 sólo de su comunidad autónoma; 5,7 más español que de su comunidad; y un 4 por ciento no se identifica con ninguna de las dos opciones.

Sergio Andrés indica que “parece que el debate sobre qué es España sigue estando presente y no se vislumbra una solución a ningún plazo, ya que el Estado Autonómico no se ha cerrado y la crisis ha generado un nuevo escenario que cuestiona la descentralización y esas visiones centrípetas están ganado posiciones, especialmente en Madrid y las regiones del entorno”.

Respecto a Cataluña, Andrés apuntó en su intervención en las jornadas “un escenario complejo. No cabe duda que el sentimiento nacionalista y soberanista ha crecido y el resto del Estado observa expectante, especialmente desde el País Vasco”. Sergio Andrés lanzó dos preguntas: “¿Cómo reaccionarían las restante Comunidades Autónomas ante una hipotética independencia de Cataluña o de un incremento notable de sus competencias? y ¿Qué papel jugarán los grandes partidos ante procesos centrífugos y centrípetos?”./Javi Muro

LO MÁS LEIDO

Suscripción a la Newsletter